国际羽毛球训练计划足球排名专题F1赛车花絮专题

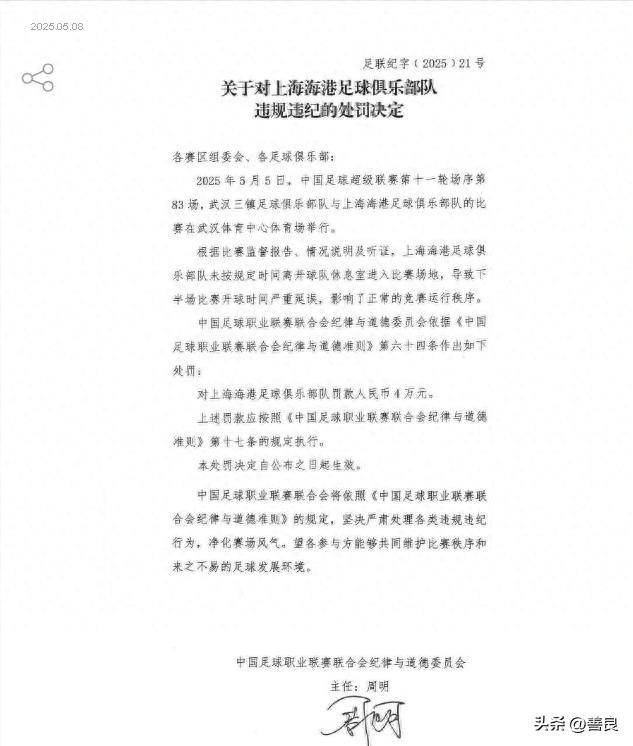

在5月8日,中国足球协会发布了三张惩罚通知,针对中超第11轮中三支球队的不当行为引发了球迷们的热议。具体来说,成都蓉城因未能及时完成赛前流程被公开批评,浙江队因下半场进场延迟遭到2万元的罚款,而上海海港则因“严重延误比赛”遭罚4万元。表面看似常见的处罚,细究其背后,却让人产生疑问——为何“严重违规”的海港仅比浙江队多罚2万?这些模糊的规则再次成为了舆论关注的焦点。

从处罚的依据来看,中国足球协会的判定可谓“精准打击”。成都蓉城违反了《中国足球职业联赛联合会纪律与道德准则》(以下简称《准则》)第69条,涉及赛前流程的违规,而浙江队和海港则触犯了第64条,属于“延误比赛”的范畴。这两条规则各有明确的规定:第69条侧重于流程的失误,处罚措施包括公开批评和停赛等,而第64条则清晰地区分了“延误”和“弃赛”(超时5分钟),相应的处罚涵盖了罚款、扣分甚至转会禁令。

依照这样的标准,三队的违规情况与相关条款完全吻合。然而问题出在“量刑”阶段——海港被判定为“严重延误”,但并未见相应的重罚。虽然规则中包含“从重处罚”的条款(例如第55条对暴力行为的额外停赛),但第64条对“严重延误”既没有定义,也缺乏特殊的罚则。这就如同一所学校的规定是“午休期间喧哗者罚站”,但未明确“严重喧哗”的具体处理方式,结果在执行时就显得难以把握。

《准则》第66条明确规定:比赛中断超过5分钟即视为弃赛,最高可判对方胜利0-3并剥夺注册资格。海港的“严重延误”若未达5分钟(网传延误为3分28秒),按照现有规则罚款已是极限。然而这里又存在矛盾:既然官方认定为“严重”,为何不引用更严厉的条款?如果仅因为未超时而不加重处罚,“严重”的定义岂不是自相矛盾?

更引人深思的是,《准则》中所有“从重处罚”均与“情节严重”的行为有关联。逻辑上,“严重延误”应当引发更高的罚则,而非简单的加倍罚款。例如,如果浙江队延误1分23秒被罚2万,而海港延误3分28秒仅罚4万,那么延误4分59秒是否就该罚8万?这种“以分钟计价”的处罚模式,显然与竞技体育的严肃性背道而驰。

这起事件暴露了两大问题:有球迷调侃道:“中超球队现在比上班族还守时,迟到1分钟罚1万。”这种戏谑反映出对规则严肃性的质疑。当“严重违规”与“普通违规”的代价仅相差2万元,俱乐部是否会因此生出“花钱买时间”的心理?

正值中超回暖期,每一张罚单都影响着联赛的整体形象。此次事件表面上看似一个“4万VS2万”的数字游戏,实际上反映了职业化进程中规则滞后的现象。中国足球协会不妨借机修订《准则》,明确违规行为的阶梯处罚标准,同时建立听证申诉机制,以确保处罚经得起审视。毕竟,球迷所需的不是“创收式罚款”,而是一个能够保障比赛公平的规则体系。返回搜狐,查看更多

版权声明:本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;leyu666@gmail.com 通知邮箱谢谢!